Die Erinnerung ist schon eine seltsame Sache – 2006 – von James Mean

Die Erinnerung ist schon eine seltsame Sache. In ihr ist Zeit relativ, Ereignisse sind teilweise verdreht und verschoben, manches sehe ich jedoch noch deutlich vor Augen, so wie einen Gegenstand auf dem Grund eines glasklaren Bergsees. So hätte ich geschworen, dass unser Auftritt in Berlin in Pirate Cove zu einem deutlich späteren Zeitpunkt unserer Karriere stattgefunden hat – aber die Homepage lügt nicht. Oder vielleicht doch.

Damals sah ich glasklaren Boden jedenfalls meist nur, wenn mein Bier- oder mein Schnapsglas leer war. Denn 2006 zündete ich die Kerze definitiv von beiden Seiten an. Ich war das erste Mal seit 6 Jahre single (unfreiwillig und völlig zu Recht) und war in dem besten Rockstaralter, zumindest wenn man wie die großen Vorbilder keine 27 werden möchte. Wie auch immer – nach dem Scream Festival ging es für King´s Tonic stetig weiter bergauf. Wir nahmen in der Zeit ein neues Demo auf, welches im Vergleich zu „King´s Tonic haven´t hear of you either“ deutlich punkiger wurde. Einige meiner absoluten Lieblingssongs entstanden in der Zeit wie „Rise before you Fall“, „Eddie would go“ und natürlich „Fuck Your Neighbour“ – ein Song, den ich größtenteils erträumt hatte. Und nicht nur das – ich hatte nicht nur den Song im wahrsten Sinne des Wortes im Schlaf geschrieben, ich hatte auch geträumt, wie wir den song live spielten und einige Fans (vor allem weibliche) diesen laut mitsangen. Wenn das mal keine Motivation war! Alles schien so einfach, aber wir rissen uns dafür aber wirklich den Arsch auf. Vielen Dinge passierten parallel: So hatten wir z.B. eine Kooperation mit einem angesagten Musikverlag aus Süddeutschland, die uns z.B. mit einer Clubbemusterung und den Druckkosten für unser Demo unterstützten. Sie versprachen uns noch viel mehr und wir sagten uns, wenn nur die Hälfte davon stimmt, wir durch die ganz groß rauskommen würden. Es stimmten leider eher nur 20%, was im Nachhinein betrachtet aber dennoch extrem, cool war und wir damals definitiv nicht genug wertgeschätzt haben.

Und wir wollten spielen, überall und immer. Und ganz wichtig – das hatten wir als neue Hasen im Musik-Bizz bereits gelernt – jedes Jahr mindestens einmal in Berlin spielen, der neuen Musikhauptstadt des Landes, wenn nicht Europas. Da geht immer was, da haben alle Menschen Bock auf Livemusik, überall laufen Leute rum, die für Plattenfirmen und Produktionsfirmen arbeiten oder zumindest jemanden kennen, der das tut. Und alle sind auf der Suche nach „the next big thing!“

Und das waren natürlich wir und so beschlossen Swen und ich im Februar 2006 erstmals auch zu zweit unplugged zu spielen. Nach einem Gig mit der Band in Bremen fuhren wir zu zweit mit dem Zug weiter nach Berlin. Wir sollten dort in einer ziemlich coolen Punk-Rock-Kneipe spielen – dem Pirate Cove! Es war auch ein echt cooler Laden und als wir ankamen, saßen schon bestimmt 10 Leute am Tresen und es war noch früh. Ich dachte mir – heute geht was! Wir bauten auf (war ja nicht viel), machten Line-Check, tranken und warteten. Und ja, es kamen immer mehr Menschen in den Laden.

Das Problem war jedoch, dass die „Venue“ (wie der Fachmann sagt) zweigteilt war: Es gab die Kneipe, wo jeder rein konnte und es gab den „Live Bereich“. Hier musste man 5 Euro bezahlen, um die Band zu sehen. Hören konnte man von überall etwas, denn getrennt wurden dieser öffentliche und der exklusive Bereich durch einen Vorhang! Es ging also los, der „Captain“ (also der Chef von Pirate Cove) zog den Vorgang zu und Swen und ich saßen völlig allein im „Live Bereich“ – niemand war gekommen, um uns zu hören bzw. zu sehen. Niemand wollte für uns 5 Euro zahlen, um uns vielleicht kennenzulernen. Wir hörten dumpf durch den Vorhang die Gespräche aus der gutgefüllten Kneipe. Wir sagten uns: Wir fangen mal an, vielleicht findet das ja jemand cool was wir machen und kommt dann doch noch auf die andere Seite des Vorhangs. Aber niemand kam. Nach drei Songs fragte der „Captain“, ob wir nicht lieber aufhören wollten – das wäre ja scheiße für uns. Aber wir wollten nicht. Wir waren mit dem Zug nach fucking Berlin gekommen, wir hatten im Vorfeld für den Gig geprobt und wir würden das jetzt durchziehen. Hinter dem Vorhang Stimmengewirr, Gelächter, Party – auf unserer Seite des Vorhangs Stille und unsere Songs. Und so spielten wir unser gesamtes Set, inkl. Zugaben. Mit einer Mischung aus Respekt und Mitleid drückte uns der „Captain“ nach dem Gig 50 Euro und die Schlüssel zu seiner Wohnung in die Hand, wo wir pennen durften. Das finde ich bis heute super nett von ihm – einfach zwei fremden Möchtegern-Punkrockern aus dem Ruhrpott seine Wohnung anzuvertrauen. Andererseits waren wir zu der Zeit vermutlich nicht seine größte Sorge. So standen z.B. in der Wohnung zwei gelbe Kisten der Deutschen Post, in welcher normalerweise Briefe sortiert werden. Die eine Kiste war randvoll mit diversen Medikamentenblistern, die andere voll mit ungeöffneten Briefen in diversen Farben. Swen ist sich sicher, dass in der Wohnungstür ein Messer steckte. Wir schliefen also ein paar Stunden, tranken mehr, leckten unsere Wunden und verließen Berlin schnellstmöglich. Bevor wir Jahre später erstmals das Lied auf der Popkomm (erneut in Berlin) von einer jungen Band aus Karl-Marx-Stadt live hören sollten, war mir damals schon klar: „Ich will nicht nach Berlin!“

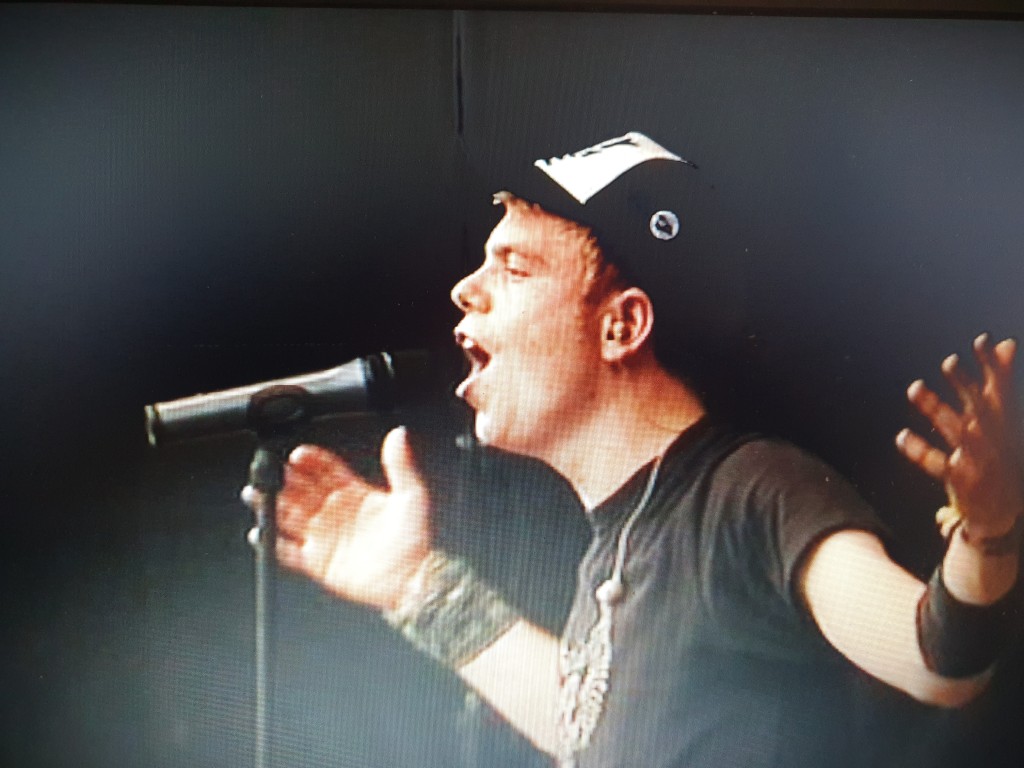

Nach dem Motto: „Was uns nicht umbringt….“ erreichten wir NRW und das nächste Wochenende wartete. Und ich meine, hier lügt die Homepage nun doch, denn nach meiner Erinnerung spielten wir da zwei Shows am selben Abend: erst in Ratingen – das war eine coole show und ich konnte meine „Konversation“ mit einer jungen Dame leider nach dem Gig nicht fortsetzen, weil wir nämlich – dann im Skaters Palace in Münster spielten – eine geile Location, wenn auch der Gig nicht so geil war. Vielleicht war es auch nicht so geil, weil wir erst als letzte von diversen Bands spielten; wahrscheinlich auch erst nach null Uhr und somit hat dann die Homepage wieder Recht. Jedenfalls fühlte sich nach Berlin alles richtig an. Quasi „vom Bordstein bis zur Skyline“ um einen großen Deutschen Lyriker zu zitieren. Berlin war der Tiefpunkt, jetzt gab es nur noch eine Richtung – nach oben. Was unserer Karriere (und unseren Egos) im Folgenden unglaublichen Auftrieb verlieh, war die WM im eigenen Land, das „Sommermärchen“. Überall fanden Public Viewings statt und sehr oft mit Livemusik. Überall waren Menschen verschiedenen Ländern, überall wurde gefeiert, getanzt, gesungen und gesoffen. Und so wurden wir, quasi als „Local-Heroes“ und ehemaligen Gewinner des Bochumer Newcomer-Festivals gefragt, ob wir nicht beim Public Viewing im Ruhrstadion beim Eröffnungsspiel der Deutschen Mannschaft spielen wollten. Ich betone – das Spiel war woanders, es ging lediglich um die Übertragung des Spiels auf Großbildleinwand im Stadion. Es gab dennoch ein großes Rahmenprogramm, u.a. mit einer riesigen Bühne mitten auf dem Rasen und eben Livemusik. Die Gage die man uns zahlte war nach heutigen Maßstäben angemessen – für damalige Verhältnisse war diese extrem gut! Uns war natürlich klar, dass kaum jemand unsertwegen kommen würde und alle das Spiel sehen wollten. Dennoch fuhren wir völlig euphorisiert zum Soundcheck und als wir auf der Bühne im leeren Stadion standen, spürten wir alle – heute geht etwas, heute können wir beweisen, dass wir ein geile Band sind, heute wird ein richtig guter Tag! Scheiß auf Berlin! Und wir wurden nicht enttäuscht – es kamen mehr als Zehntausend Menschen und die feierten uns und wir feierten sie. Die Stimmung war ausgelassen und wenn ich heute etwas (bis ziemlich) skeptisch auf Deutschlandfahnenschwenkende Menschen blicke – damals war das wirklich Liebe und Freude pur und zero Politik. Wir lebten alle zusammen das Sommermärchen. An diesem Tag lernten wir tolle Menschen kennen, die für Jahre unsere engsten supporter wurden. An diesen Tag gab es kein Desinteresse an irgendeiner Band hinter dem Vorhang – an diesem Tag gab es einfach nur Glück! An diesem Tag schoss so viel Adrenalin in meinen Körper, dass ich dieses Gefühl unbedingt immer wieder und wieder haben wollte. Und ab diesem Tag sangen beim Konzert die Leute mit – „It was a real good fuck with your Neighbour! Ohhhooo!“

Eigentlich müsste die Geschichte hier zu Ende sein, aber es ging weiter. Denn nach dem Gig wurden wir nicht nur für einen weiteren Auftritt im Ruhrstadion gebucht (diesmal mit deutlich weniger Zuschauern, aber derselben Gage), nein – wir sollten auch beim Public Viewing“ des Spiels Deutschland vs. Polen auftreten, und zwar in der „Glückauf Kampfbahn“. Es war einfach alles surreal – wieder eine geile Venue, wieder eine fette Gage, wieder das Adrenalin, wieder Zehntausende Menschen, alles wurde professionell gefilmt. Wie in Bochum schrieben wir nach dem Gig Autogramme, nach den Soundcheck kauften sogar einige Polizisten unsere CDs – auch weil uns im Vorfeld aus Sicherheitsgründen verboten worden war „Fuck Your Neighbour“ zu spielen (war ja Deutschland-Polen und die Polizei befürchtete durch den Song einen Aufruf zur Massenschlägerei oder ähnlich absurdes). Da spielten wir den Song zumindest beim Soundcheck und wie immer, wenn etwas den Reiz des Verbotenen hat, wird es erst richtig interessant. Und durch diesen Auftritt bekamen wir neue Fans dazu, Veranstalter wurden auf uns aufmerksam und es ging auf diversen Ebenen immer weiter voran. Wir wussten, es läuft in die richtige Richtung und wir wussten, dass wir alles richtig machten. Ich wusste, selbst wenn ich nur 27 werden sollten – und ich arbeitete hart daran – bis dahin würde noch einiges geschehen.

Die Erinnerung ist schon eine seltsame Sache. Wenn ich jetzt, über 17 Jahre später darauf zurückblicke, war das alles wirklich wie im Märchen, ein Sommernachtstraum. Die nächsten Jahre sollten dazu führen, dass dieser Sommer in der Erinnerung verblasste – zu viel krasses, surreales, märchenhaftes sollte noch passieren, das sich über diese Erlebnisse stülpte. Aber 2006 legte den Grundstein. Vom Konzert wo niemand kam in einer kleinen Kneipe in Berlin, zu großen Konzerten, der eigenen Musik im Fernsehen und im Kino, den Touren im Ausland. Immer wenn man dachte – das kann nicht mehr getoppt werden, kam der nächste Anruf, die nächste Anfrage, das nächste Erlebnis, der nächste Kick. Lange lebe der König – scheiß auf Berlin!

Du muss angemeldet sein, um einen Kommentar zu veröffentlichen.